これから事業を立ち上げようとされている経営者の皆様、

あるいは創業して間もない経営者の皆様。

今、融資や事業計画のために「創業計画書」の作成に取り組まれているところかもしれません。

本業の準備で多忙な中、事業内容や収支計画をまとめる作業は本当に大変だと思います。

特に、多くの経営者様が筆を止めてしまうのが、

「経営者の略歴」や「セールスポイント」の欄ではないでしょうか。

「飲食業界での経験は長い。これが強みだ」

「前職で培った人脈には自信がある」

「誰よりも熱意を持って取り組める」

こうしたご自身の経験や情熱を、どうアピールすれば金融機関の担当者に

「この人なら計画を実行できる」

と納得してもらえるのか、悩んでいませんか?

残念ながら、「頑張ります」という熱意や、「経験豊富です」

という抽象的な言葉だけでは、説得力のある創業計画書とは言えません。

この記事では、あなたの「なんとなくの強み(経験やスキル)」を、

客観的で強力な「事業の武器」として再定義するための

フレームワーク「VRIO(ブリオ)分析」について、

分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、ご自身のキャリアをVRIO分析で棚卸しし、

創業計画書に「なぜ、あなたがこの事業で成功できるのか」を

論理的に記載するヒントが得られるはずです。

経理や分析が苦手な方でも、すぐに実践できる方法をご紹介します。

なぜ創業計画書で「経営者自身の分析」が重要なのか?

融資担当者は「計画の数字」と、それを「実行できるあなた」を見ている

創業期の経営者様が日本政策金融公庫に創業計画書を提出する際、

多くの方が「売上計画」や「収支計画」といった「数字」の部分に

最も気を使われるかもしれません。

もちろん、その数字計画の妥当性や実現可能性は、審査の根幹であり非常に重要です。

その上で、特に創業融資において、担当者がその『数字』と

同じくらい重視しているポイントがあります。

それは、「この経営者は、本当にこの計画を実行できる人物なのか?」という点です。

考えてみれば当然のことですが、創業期には「事業の実績」はまだありません。

どれだけ精緻な売上計画を描いても、それを裏付ける過去の実績(決算書)がないのです。

担当者が知りたいのは、「この計画(数字)が絵に描いた餅ではない」という証拠です。

では、担当者は何を信じて「この事業にお金を貸しても大丈夫だ」と判断するのでしょうか。

それが、「経営者ご自身の経験、スキル、人脈、そして熱意」です。

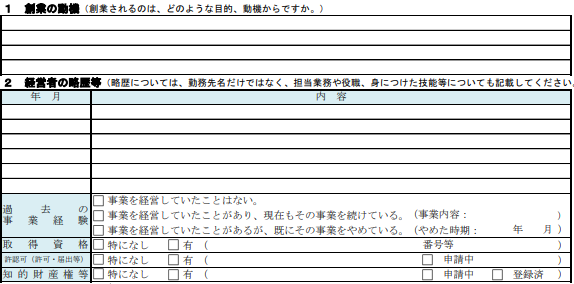

創業計画書における「経営者の略歴」や「セールスポイント」の欄は、

単なるプロフィール紹介ではありません。

【日本政策金融公庫の創業計画書「1. 創業の動機」と「2.経営者の略歴等」】

※出典 日本政策金融公庫

創業計画書は日本政策金融公庫よりダウンロードできます。ダウンロードはこちら

「私には、あの計画(数字)を実現できるだけの具体的な根拠があります」という、

計画の信頼性を担保する最も重要な情報を提示する場所なのです。

「なんとなくの強み」が通用しない創業期のリスク

ここで、創業期の経営者様が陥りがちな「よくある誤解」があります。

- 誤解1:

「熱意さえ伝われば大丈夫」「誰にも負けない情熱があります」というアピールは重要ですが、

それだけでは「情熱があること」と「事業を継続して利益を出し、返済できること」の

論理的な繋がりが説明できません。 - 誤解2:

「経験年数だけを書けば良い」「〇〇業界で10年勤務」という事実は重要ですが、

「その10年で何を学び、それが今回の事業のどの部分で、競合と比べてどう優れているのか」

まで踏み込まないと、強みとして認識されません。 - 誤解3:

「資格を並べれば安心」例えば「税理士」の資格を持っていても、

それだけで「ラーメン屋の経営」がうまくいく証明にはなりません。

資格と、これから行う事業との関連性を説明する必要があります。

創業計画書は、「自分がいかに優れているか」を自慢する場所ではなく、

「自分の経験やスキルが、いかに事業の成功(=利益の創出と返済の確実性)に直結しているか」

を論理的に証明する場所です。

この「自己分析」と「事業計画」の紐付けが曖昧なままでは、

融資の審査で不利になったり、仮に融資が実行されても、計画通りの経営ができず、

すぐに資金繰りに窮したりするリスクが高まります。

そこで、ご自身の「強み」を客観的に整理するために、

次の章でご紹介する「VRIO分析」が役立ちます。

VRIO分析で「個人の経験」を「事業の強み」に変える4ステップ】

あなたの「経験・スキル」を4つの質問で棚卸し

VRIO分析は、本来、企業の「経営資源」を分析するフレームワークですが、

これは創業期の「経営者個人の資質」を分析する上で非常に強力なツールとなります。

ご自身の「強み」候補(経験、スキル、資格、人脈など)が、

どの段階にあるのかをチェックしてみましょう。

難しく考えず、ご自身の「強み」候補を、

以下の4つの質問(フィルター)にかけてチェックする作業だとお考えください。

ステップ1:V (Value) – 顧客にとっての「価値」を生むか?

その経験やスキルは、お客様に価値を提供し、

事業の売上(またはコスト削減)に直接貢献するものですか?

- 例(NG):

「学生時代、サークルの部長だった」

(→リーダーシップはあっても、それ自体が顧客価値や売上を生むとは言えない) - 例(OK):

「前職(IT企業)で、Web集客の運用を5年間担当し、売上を2倍にした経験がある」

(→今回の事業でも集客コストを抑え、売上を上げることに直結する「価値」がある)

もしこの「価値(V)」がないと判断されれば、

その「強み」は顧客にとって十分でないかもしれません。

ステップ2:R (Rarity) – 希少性(珍しさ)はあるか?

その経験やスキルは、同じ事業を始めようとする他の創業者と比べて、

珍しい(=あまり持っていない)ものですか?

- 例(NG):

「飲食店でホールスタッフとして3年間働いた経験」

(→多くの人が持つ経験であり、希少性は低い) - 例(OK):

「ミシュラン星付きレストランで5年間、スーシェフ(副料理長)として

原価管理とメニュー開発を任されていた経験」

(→非常に希少性が高い)

「価値(V)」はあっても「希少性(R)」がなければ、

融資担当者から見れば、「それは他の創業者でもできることですね」と判断され、

強いアピールにはなりにくいでしょう。

ステップ3:I (Imitability) – 模倣(マネ)されにくいか?

その経験やスキルは、競合が「ウチもやろう」と思った時に、

すぐには真似できないものですか?

(習得に時間がかかる、特殊な環境が必要など)

- 例(NG):

「人気のプログラミングスクールで学んだ基礎技術」

(→お金と時間さえかければ、誰でも比較的短期間で学べてしまう) - 例(OK):

「前職の特殊な製造業で10年間培った、特定の機械を扱う職人技(暗黙知)」

(→他人がすぐに見て盗めるものではなく、模倣困難性が高い) - 例(OK):

「前職の営業活動で築いた、特定の業界(例:医療機関)のキーマンたちとの強固な信頼関係(人脈)」

(→これも短期間では模倣困難な強みです)

「価値(V)」も「希少性(R)」もあるけれど、すぐに真似されてしまう場合、

創業直後は良くても、すぐに競合に追いつかれてしまう計画とみなされるかもしれません。

ステップ4:O (Organization) – 事業として「活かす仕組み」を計画しているか?

あなたの「強み」(V・R・Iを満たしたもの)を、

あなた個人の能力に依存するだけでなく、

事業として最大限に活かすための「仕組み」や「計画」ができていますか?

- ここが創業計画書のキモです。

- 上記のV・R・Iをすべて満たしても、

それを活かす「組織(O)」がなければ、

実際に組織として強みが実行できないとされています。

融資担当者が見たいのは、そのV・R・Iを、いかに「事業」として回していくか、

という「O」の部分です。 - 例: 「希少な調理技術(V・R・I)」を持っているだけでは不十分。

- その技術を活かして、どのような客層に、いくらで、

どのくらいの席数のお店で提供するのか?(事業計画) - 食材の仕入れルートは確保しているか?(仕組み)

- 自分が厨房に立っている間、接客や経理は誰がどう行うのか?(組織)

- その技術を活かして、どのような客層に、いくらで、

- この「O(活かす仕組み)」、つまり「創業計画書」そのものをしっかり提示できて、

初めてあなたの強みは「経営資源の最大活用」につながるのです。

VRIO分析を「未来の経営」につなげる|創業計画書はスタートライン

計画書作成は「目的」ではなく「始まり」

VRIO分析を活用し、説得力のある創業計画書が完成し、無事に融資が実行されたとします。

しかし、本当の経営はそこからがスタートです。

創業計画書は、あくまで「未来の地図」です。

実際に事業を運営してみると、計画通りにいかないことの方が圧倒的に多いでしょう。

ここで、創業計画書作成時に行ったVRIO分析が、再び活きてきます。

創業後に最も重要なのは、「計画(VRIOで定義した強み)が、

本当に利益(V=価値)を生んでいるか」を、

定期的に「数字」で検証(モニタリング)することです。

- 「強みだと思っていた『丁寧な顧客対応(V)』が、本当にリピート率や客単価アップに

繋がっているか?」 - 「『希少な技術(R・I)』を活かした新サービスが、想定通りの利益率を生んでいるか?」

- 「事業を回す『仕組み(O)』は、非効率になっていないか? 外注すべき業務はないか?」

「数字に基づく経営アドバイス」の本当の意味

創業すると経営者の皆様の多くが「経理が苦手」「本業が忙しくて数字を見る時間がない」

という悩みに直面します。

私たち税理士が提供したいのは、単なる「記帳代行」や「申告代行」ではありません。

経営者の皆様が最も求めている「数字を使った経営アドバイス」とは、

まさにこの「モニタリング」のサポートです。

- 月次決算のサポート:

創業計画書で立てた「売上計画」と「実績」のズレをタイムリーに把握し、

原因(=強みが活きていない? 経費を使いすぎ?)を一緒に探します。 - 資金繰りの安定化:

「なんとなくの強み」ではなく、VRIO分析で明確にした「本当に利益を生む強み」に

リソース(ヒト・カネ)を集中投下できるよう、資金繰り表を見ながらアドバイスします。 - 適切な節税と役員報酬:

事業が軌道に乗り始めた(年商2,000万円を超えてきた)段階で、

法人成り(個人事業主の場合)や、適切な役員報酬の設定、使える節税対策など、

会社の利益を最大化し、手元資金を守るための戦略的なアドバイスを行います。

創業計画書作成時に「あなたの強み」を一緒に棚卸しした税理士だからこそ、

創業後も一貫して「その強みが利益に変わっているか」を追いかけ、

あなたの事業成長を数字の面からサポートできるのです。

まとめ

創業計画書における「自己分析」は、単なる経歴の羅列ではありません。

ご自身の経験やスキルが、いかに事業の成功(=計画された数字の達成)に

直結するかを論理的に示す、最も重要なプレゼンテーションです。

「VRIO分析」というフレームワークを使うことで、あなたの「なんとなくの強み」は、

金融機関も納得する「客観的な事業の武器」へと変わります。

しかし、創業期の経営者様が、お一人で分析から計画書の作成、

そして創業後の経理・財務まで全てを完璧にこなすのは困難です。

私たちは、創業計画書の作成をサポートするパートナーです。

そして、創業後も「数字」を通じてその強みを一緒に育て、

事業成長を末永くサポートするパートナーでありたいと考えています。

創業計画書の作成や、創業後の経理・経営アドバイスについてお悩みなら、

まずは一度、お気軽にご相談ください。