創業期はこれからの未来にワクワクする気持ちと同時に、

「本当に計画通りにいくだろうか」という不安も少しだけ感じている時期かもしれません。

特に、最初の大きなハードルである「創業融資」などの資金調達で悩まれる方は非常に多いです。

日本政策金融公庫の『創業計画書』の用紙を前に、

「何を書けばいいのかわからない」

「自分の熱意をどうやって文章にすればいいのだろう」

とペンが止まってしまっていませんか?

頭の中には素晴らしい事業のアイデアがあっても、

それが第三者である日本政策金融公庫に正しく伝わらなければ、

残念ながら希望する資金を調達することは難しくなってしまいます。

そこで今回は、これから事業を始めるあなたに向けて、

「SWOT分析」を使った創業計画書の作り方をご紹介します。

「分析」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、心配はいりません。

これは、あなたの頭の中にある「成功のイメージ」を整理し、

誰が見ても納得する「根拠」に変えるためのシンプルなツールです。

夢の実現に向けた最初の一歩を、一緒に踏み出していきましょう。

なぜ、あなたの熱意は日本政策金融公庫に伝わらないのか

創業を決意された方の多くは、ご自身の事業に対して並々ならぬ情熱を持っています。

「このサービスで世の中を良くしたい」「この商品は必ずお客様に喜んでもらえる」

という確信があるからこそ、リスクを取って独立の道を選ばれたのだと思います。

その情熱は、経営者にとって何よりも大切なエンジンです。

しかし、残念ながら創業計画書において「情熱だけ」では、

日本政策金融公庫を納得させることは難しいのが現実です。

なぜ、あなたの熱意は伝わらないのでしょうか。

そして、客観的な分析を欠いたまま進むことにはどのようなリスクがあるのでしょうか。

ここでは、多くの創業者が直面する「見えない壁」についてお話しします。

「勘と経験」と「根拠」の大きなギャップ

長年、その業界で経験を積んでこられた方ほど、

「自分の感覚は正しい」と信じてしまいがちです。

例えば、飲食店での修行経験が長い方は「美味しい料理を出せば、お客様は自然と集まるはずだ」

と考えますし、高い技術を持つ職人の方は「良いものを作れば売れる」と信じています。

これはいわゆる「勘と経験」に基づく自信であり、決して間違っているわけではありません。

しかし、日本政策金融公庫の審査で見ているポイントは、そこだけではないのです。

彼らが見ているのは、

「その事業が安定して利益を生み出し、貸したお金を確実に返済できるか」

という一点です。

日本政策金融公庫は、あなたの商品を食べたこともなければ、

サービスの質の高さを体感したこともありません。

彼らが判断材料にできるのは、

提出された書類に書かれている「文字」と「数字」だけです。

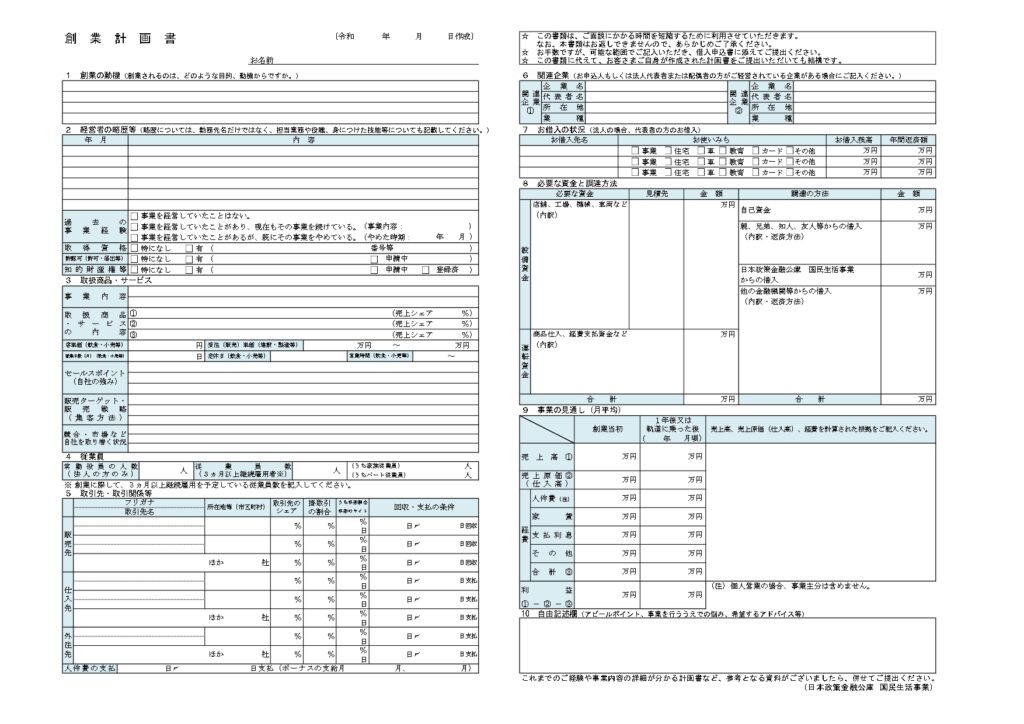

【日本政策金融公庫 創業計画書】※出典 日本政策金融公庫

創業計画書は日本政策金融公庫よりダウンロードできます。ダウンロードはこちら

ここで発生するのが、「創業者の主観」と「日本政策金融公庫が求める客観性」のギャップです。

あなたが「絶対に売れる」と思っていても、その根拠が「私の経験上そう思う」だけでは、

第三者には「希望的観測」にしか映りません。

このギャップを埋めるために必要なのが、論理的な裏付け、

つまり「なぜ売れるのか」を説明する材料なのです。

創業計画書が「ただの作文」になってしまう理由

融資が通りにくい計画書には共通する特徴があります。

それは、具体的な戦略や数字の根拠が乏しく、

精神論や抽象的な表現が多い「作文」のような状態になっていることです。

例えば、「創業の動機」や「セールスポイント」の欄に、

次のようなことを書いてはいないでしょうか。

「お客様一人ひとりに寄り添った、心のこもったサービスを提供します」

「他社にはない、最高品質の商品を取り扱います」

「一生懸命、朝から晩まで努力して売り上げを作ります」

これらはとても素晴らしい心がけですが、経営計画としては不十分です。

なぜなら、「心のこもったサービス」が具体的にどのようなオペレーションで実現されるのか、

「他社にはない」とは具体的にどの機能が優れているのか、

「一生懸命努力する」結果としてどれくらいの客数が来店するのかが、

まったく読み取れないからです。

このように具体的根拠が欠けてしまう主な原因は、

ご自身の頭の中にある「強み」や、市場における「立ち位置」の整理が

できていないことにあります。

「なんとなく競合より優れている」

「なんとなくこの立地ならいける」

この「なんとなく」を放置したまま計画書を書こうとすると、

どうしても言葉が抽象的になり、説得力を失ってしまいます。

結果として、担当者からは「計画が甘い」「事業の実効性が低い」

と判断されてしまうのです。

客観的視点の欠如が招く、資金調達と経営のダブルリスク

自身の事業を客観的に分析しないまま創業計画を進めることには、

大きく分けて2つのリスクがあります。

一つ目は、当然ながら「資金調達の失敗」です。

創業融資は、実績のない状態で審査を受けるため、

計画書の信憑性がすべてと言っても過言ではありません。

客観的な分析(例えば、競合他社との比較や、ターゲット層のニーズ把握など)

が欠けている計画書は、「市場環境を理解していない」と見なされます。

その結果、希望額からの減額や、最悪の場合は融資否決となる可能性があります。

創業当初に必要な資金が確保できなければ、内装工事のグレードを下げたり、

広告宣伝費を削ったりせざるを得なくなり、スタートダッシュでつまずく原因となります。

二つ目は、より深刻な「経営判断のミス」です。

資金調達さえできればゴールではありません。むしろ、そこからが本当の戦いです。

もし、SWOT分析のような客観的な分析を行わず、

「自分の思い込み」だけで事業をスタートさせてしまったらどうなるでしょうか。

「思ったよりお客様が来ない」

「近くに強力なライバル店ができてしまった」

「想定していた客層と実際の客層が違った」

開業後にこうした事態に直面したとき、事前の分析ができていないと、

何が原因なのかを特定するのに時間がかかります。

「強み」だと思っていたことが市場では求められていなかったり、

「脅威」となる競合の存在を見落としていたりすることは、

経営において致命傷になりかねません。

「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉がありますが、経営も同じです。

市場環境(敵・機会)と自社(己)を正しく理解していない状態での出店は、

目隠しをして戦場に出るようなものです。

このようなリスクを回避し、金融機関も納得する「勝てる計画書」を作るためには、

頭の中を整理するフレームワークが必要です。

そこで次章では、誰でも簡単に取り組める「SWOT分析」の具体的な手法について

解説していきます。

誰でもできる「SWOT分析」で、自社の勝ち筋を見つける方法

第1章では、客観的な根拠の重要性についてお話ししました。

では、具体的にどうすればその「根拠」を見つけることができるのでしょうか。

ここで登場するのが「SWOT(スウォット)分析」です。

名前だけ聞くと、大企業が使う難しいフレームワークのように聞こえるかもしれませんが、

その本質は非常にシンプルで、「自分を知り、相手(市場)を知る」ための整理箱に過ぎません。

この章では、簡単に取り組めるSWOT分析の手順と、

それを創業計画書の「説得力」に変えるための活用法をご紹介します。

SWOT分析とは? 4つの視点で事業を整理する

SWOT分析は、事業を取り巻く環境を以下の4つの要素に分類して整理する手法です。

- Strength(強み):自社が持っているプラスの要素

- Weakness(弱み):自社に足りない、または苦手なマイナスの要素

- Opportunity(機会):世の中の流れで、自社にとって追い風となるチャンス

- Threat(脅威):世の中の流れで、自社にとって逆風となるリスク

これらは大きく「内部環境(自分でコントロールできること)」と

「外部環境(自分ではコントロールできないこと)」の2つに分けられます。

- 内部環境:強み、弱み

- あなたのスキル、経験、人脈、資金力、場所、設備など。

- 外部環境:機会、脅威

- 景気、法律の改正、流行、ライバルの動向、地域の人口変化など。

多くの創業者は、自分のこと(内部環境)ばかりを考えてしまいがちです。

「自分には腕がある」「良い道具を揃えた」といった具合です。

しかし、ビジネスは社会の中で行うものです。

世の中の流れ(外部環境)を無視しては成功できません。

この「内」と「外」の両方を見るというのが、SWOT分析の最大のポイントです。

紙とペンでできる! 実践・SWOT分析の進め方

それでは、実際に分析を行ってみましょう。特別なソフトは必要ありません。

紙とペン、あるいはホワイトボードを用意してください。

紙を十字に区切って4つの枠を作り、以下の順序で書き出していきます。

手順1:「外部環境(機会・脅威)」から埋める

ここで、分析を成功させるための重要なポイントをお伝えします。

多くの人は自分の「強み」から書き始めようとしますが、

まずは「外部環境」から書き出してください。

なぜなら、「強み」とは相対的なものだからです。

市場が求めていなければ、どれだけ優れた技術もビジネス上の「強み」にはなりません。

まずは戦うフィールドの状況を把握しましょう。

- 機会(チャンス)を探す

- 業界のトレンドはどうなっていますか?

(例:健康志向の高まり、リモートワークの普及) - 出店地域の変化は?

(例:近くにマンションが建設中、競合店が閉店した) - 法改正や補助金は?

(例:インボイス制度、省エネ補助金)

- 業界のトレンドはどうなっていますか?

- 脅威(リスク)を探す

- ネガティブなニュースは?

(例:原材料費の高騰、人手不足) - 競合の動きは?

(例:大手チェーンの進出)

- ネガティブなニュースは?

「今はこれが流行っている」「この地域は高齢者が多い」など、

思いつくままに書き出してみましょう。

手順2:「内部環境(強み・弱み)」を埋める

次に、ご自身のリソース(資源)を見つめ直します。

- 強み(得意なこと)

- これまでの経験や実績

(例:〇〇業界で10年の経験、店長経験あり) - 保有資格、技術力

(例:特殊な加工ができる、コンテスト受賞歴) - 独自のルートや人脈

(例:特定の仕入れ先がある、見込み客リストがある)

- これまでの経験や実績

- 弱み(苦手なこと)

- 創業期特有の不足要素

(例:知名度がない、スタッフがいない) - 資金面の制約

(例:広告費があまりかけられない)

- 創業期特有の不足要素

ここで大切なのは、謙遜しないことです。些細なことでも書き出してください。

「体力が人一倍ある」「親身になって話を聞ける」といった人間性も、

立派な強みになり得ます。

「クロスSWOT分析」で戦略を物語にする

4つの枠が埋まったら、ここからが本番です。

単にリストアップしただけでは、ただの現状整理です。

これらを掛け合わせる(クロスさせる)ことで、初めて「戦略」が生まれます。

創業計画書で最も重要なのは、「強み(Strength)」×「機会(Opportunity)」

の掛け合わせです。これを「積極戦略」と呼びます。

- 強み × 機会 = 自社の勝ち筋

- 「どんなチャンスに対して、自分のどの強みをぶつけるか?」

例えば、内装業で独立する場合を考えてみましょう。

- 機会:

中古住宅を購入してリノベーションする若い夫婦が増えている。 - 強み:

自分は大手よりも小回りが利き、顧客の要望を細かく聞くのが得意だ。 - 掛け合わせ(戦略):

「中古リノベを検討する若年層に対し、大手では対応しきれない細かな造作や

DIYサポートを含めた、オーダーメイドのリフォームを提供する」

いかがでしょうか。「内装工事をやります」と言うよりも、

ぐっと具体的で、顧客の顔が見える計画になったと思いませんか?

これこそが、金融機関が求めている「事業のセールスポイント」の正体です。

【補足】

クロスSWOT分析は、「強みと機会(S×O)」を組み合わせた積極的な戦略(攻め)だけではありません。

御社の事業を安定させ、リスクを最小限に抑えるために、「守り」や「改善」の視点からも戦略を立てることが非常に重要です。

・S × T:強み(Strength)で脅威(Threat)を乗り越える「差別化戦略」

これは、外部環境にあるマイナス要因(脅威)を、御社の持つプラス要因(強み)で打ち消す、あるいはかわす戦略です。

・ W × O:弱み(Weakness)を改善しながら機会(Opportunity)を活かす「改善戦略」

これは、市場にあるチャンス(機会)を活かしたいが、自社にネックとなっている弱みがある場合に取る戦略です。

・W × T:弱み(Weakness)と脅威(Threat)が重なる最悪の事態を避ける「防衛戦略」

これは、自社の弱みが、外部の脅威によって悪化し、事業に深刻なダメージを与える事態を未然に防ぐ、

最も重要な「リスクヘッジ」の戦略です。

このように、クロスSWOT分析を行うことで、「攻め」だけでなく「守り」と「改善」の戦略も明確になります。

特に融資を受ける際の計画書では、「リスクを理解し、対策を講じているか」が非常に重要視されます。

これらの戦略を計画書に盛り込むことで、審査担当者からの信頼度は飛躍的に向上するでしょう。

分析結果を「数字」に落とし込む方法

SWOT分析で「勝ち筋」が見えたら、最後にそれを創業計画書の「数字」に反映させます。

ここが経営者としての判断力が最も問われる部分です。

多くの創業者は、「売上の根拠」を聞かれると困ってしまいます。

「なんとなく月100万円くらい」と答えてしまいがちですが、

これでは融資は通りません。

先ほどの「積極戦略」をベースに、数字を積み上げてみましょう。

- 誰に売るのか(ターゲット)

- 戦略に基づき、「リノベーションを検討している30代夫婦」と設定。

- どうやって集めるか(マーケティング)

- 弱みである「知名度不足」を補うため、強みである「施工事例」をSNSで発信し、

地域の不動産屋(機会:空き家対策で困っている業者)へ挨拶回りをする。

- 弱みである「知名度不足」を補うため、強みである「施工事例」をSNSで発信し、

- 単価と数量の予測(売上計画)

- 大がかりな工事だけでなく、ドアノブ交換などの小工事(フットワークの軽さ)から信頼を得る。

- 月間問い合わせ目標:10件

- 成約率:30%(3件)

- 平均単価:30万円

- 月商:90万円

このように、「外部環境(市場)」と「内部環境(強み)」を分析した結果から

導き出された数字には、ストーリーがあります。

「なぜこの売上が立つのか?」と聞かれたときに、

「市場にはこういうニーズ(機会)があり、私にはそれに応える技術(強み)があるからです。

具体的にはこのような活動をして集客します」と即答できるようになるのです。

ここまで論理的に説明されて、納得しない融資担当者はいません。

SWOT分析は、あなたの漠然とした「想い」を、

他人が評価できる「確信」へと変換する翻訳機のような役割を果たしてくれるのです。

次の章では、こうして作成した計画書を、

融資の「その後」にどう活かしていくかについてお話しします。

作成した計画を「絵に描いた餅」にしないための、

専門家との関わり方について考えてみましょう。

分析を「絵に描いた餅」で終わらせないために

無事に創業計画書が完成し、希望通りに融資が下りたとしましょう。

まずは一安心ですが、実はここからが経営者にとって本当のスタートです。

多くの経営者が、苦労して作った創業計画書を、

融資が実行された瞬間に引き出しの奥にしまってしまいます。

そして、日々の忙しさに追われ、二度と見返さなくなってしまうのです。

これは非常にもったいないことです。

第2章で行ったSWOT分析や売上計画は、あくまで「創業前の仮説」に過ぎません。

実際に事業を始めてみれば、「予想以上にこれが売れた」「想定外の経費がかかった」

といったズレが必ず生じます。

このズレを放置せず、軌道修正し続けることこそが、

事業を生存・成長させる鍵となります。

「過去の数字」を作る人から、「未来の数字」を創るパートナーへ

ここで、税理士の役割について少しお話しさせてください。

皆さんは税理士に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

「領収書を渡して、年に一度の決算と確定申告を代行してくれる人」

という印象が強いかもしれません。

確かに「税務申告」は大切な業務ですが、

それはあくまで「過去の数字(終わった取引)」を整理して税務署に報告する作業です。

しかし、創業期の経営者であるあなたに必要なのは、過去の報告だけではなく、

「これからどう生き残るか」という未来の話ではないでしょうか。

税理士は、あなたが作った創業計画書(未来の数字)と、

毎月の試算表(現実の数字)を並べて、次のような対話を行います。

「計画では客単価30万円を見込んでいましたが、実際は25万円でしたね。

SWOT分析で挙げた『強み』のアピールが弱かったのかもしれません。

来月はここを修正してみましょう」

「予想以上に材料費が高騰しています(外部環境の脅威)。

このままだと半年後に資金が厳しくなるので、早めに価格転嫁を検討しましょう」

このように、税理士を「過去の集計係」としてではなく、

定期的に計画と現実の答え合わせをする「ペースメーカー」として活用することで、

経営の解像度は劇的に上がります。

根拠ある計画書がもたらす、資金繰りと精神的な余裕

SWOT分析に基づいた計画書を持ち、定期的にメンテナンスを行っていると、

資金繰りにおいても圧倒的に有利になります。

事業を行っていると、どうしても追加の資金が必要になる場面が訪れます。

その際、常に最新の経営状況を把握し、計画とのズレを説明できる状態になっていれば、

金融機関からの信頼は揺らぎません。

「計画通りにいっていませんが、原因は把握しており、すでに手を打っています」

と言える経営者には、銀行も安心して支援ができるからです。

そして何より、このプロセスは経営者自身の「精神的な余裕」に直結します。

「なんとなく不安だ」という感情は、先が見えないことから生まれます。

「最悪の場合でも、ここまでは耐えられる」

「この数字さえクリアすれば大丈夫」

という基準(計画)があれば、漠然とした不安に押しつぶされることなく、

本業である商品開発やサービス提供に集中できるようになります。

創業期の荒波を乗り越えるために必要なのは、

根拠のない自信ではなく、客観的な「地図」と、

それを一緒に読み解いてくれる「航海士」のような存在です。

私たち税理士は、数字のプロとして、

あなたの熱意を「続く経営」へと変換するお手伝いをしたいと考えています。

まとめ

今回の記事では、創業計画書の作成における「SWOT分析」の活用法についてお話ししました。

創業者の最大の武器は「情熱」ですが、金融機関や社会からの信用を得るためには、

それを支える「客観的な根拠」が不可欠です。SWOT分析を使って、

ご自身の強みと市場の機会を掛け合わせれば、

誰にでも説得力のある「勝てるストーリー」と「裏付けのある数字」を作ることができます。

そして、計画書は作って終わりではありません。

それは、これからの荒波を乗り越えるための地図です。

地図を片手に、信頼できるパートナーである税理士と共に、

計画(理想)と現実のズレを修正し続けること。

その地道な繰り返しこそが、あなたの事業を育てていきます。

不安なことも多いかと思いますが、まずは紙とペンを用意して、

頭の中を整理することから始めてみませんか。

あなたの挑戦が、確かな一歩となることを心から応援しています。